内容详情

2018年06月21日

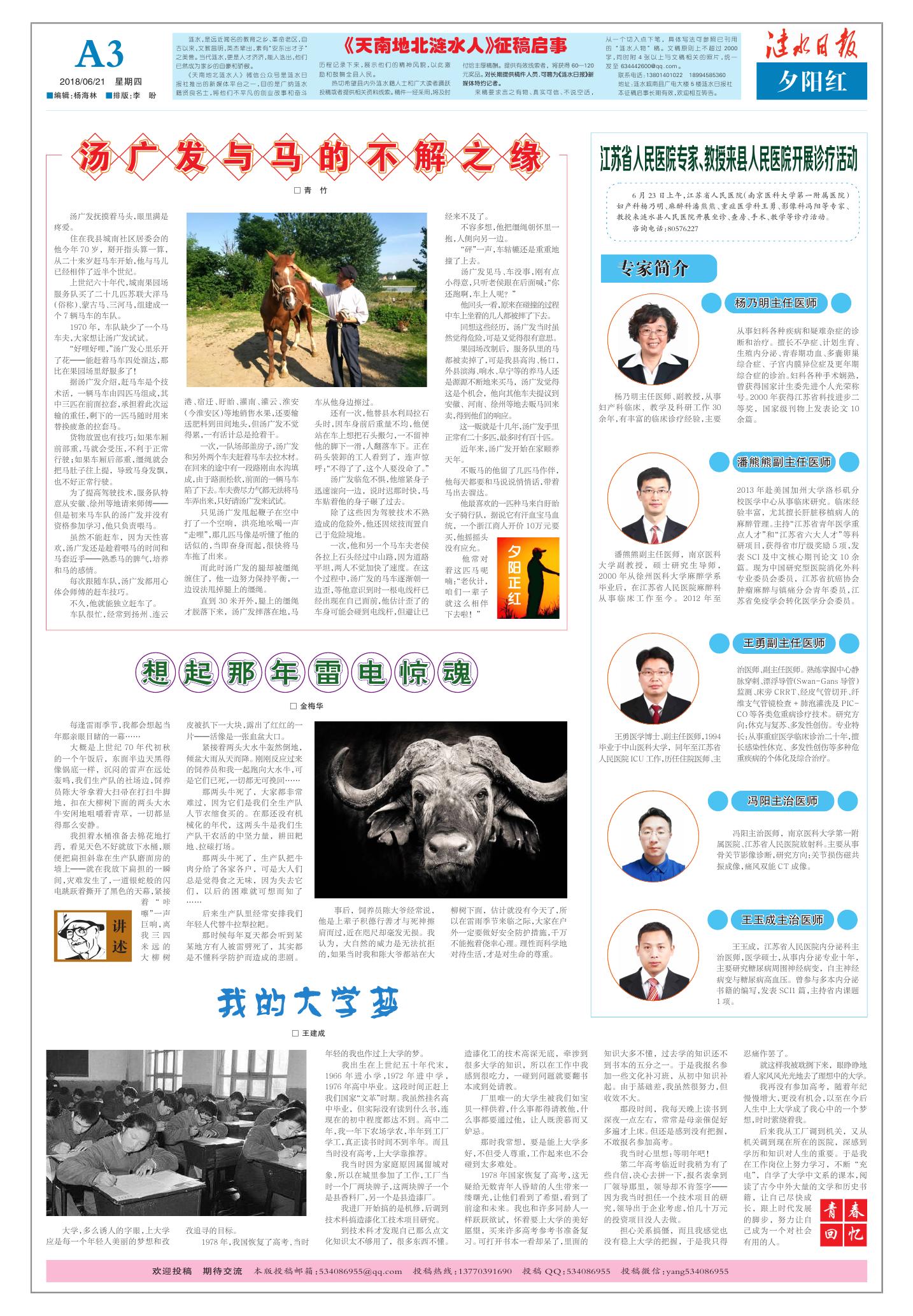

汤广发与马的不解之缘

□ 青 竹

汤广发抚摸着马头,眼里满是疼爱。

住在我县城南社区居委会的他今年70岁,掰开指头算一算,从二十来岁赶马车开始,他与马儿已经相伴了近半个世纪。

上世纪六十年代,城南果园场服务队买了二十几匹苏联大洋马(俗称)、蒙古马、三河马,组建成一个7辆马车的车队。

1970年,车队缺少了一个马车夫,大家想让汤广发试试。

“好哩好哩,”汤广发心里乐开了花——能赶着马车四处溜达,那比在果园场里舒服多了!

据汤广发介绍,赶马车是个技术活,一辆马车由四匹马组成,其中三匹在前面拉套,承担着此次运输的重任,剩下的一匹马随时用来替换疲惫的拉套马。

货物放置也有技巧:如果车厢前部重,马就会受压,不利于正常行驶;如果车厢后部重,缰绳就会把马肚子往上提,导致马身发飘,也不好正常行驶。

为了提高驾驶技术,服务队特意从安徽、徐州等地请来师傅——但是初来马车队的汤广发并没有资格参加学习,他只负责喂马。

虽然不能赶车,因为天性喜欢,汤广发还是趁着喂马的时间和马套近乎——熟悉马的脾气,培养和马的感情。

每次跟随车队,汤广发都用心体会师傅的赶车技巧。

不久,他就能独立赶车了。

车队很忙,经常到扬州、连云港、宿迁、盱眙、灌南、灌云、淮安(今淮安区)等地销售水果,还要输送肥料到田间地头,但汤广发不觉得累,一有活计总是抢着干。

一次,一队场部盖房子,汤广发和另外两个车夫赶着马车去拉木材。在回来的途中有一段路刚由水沟填成,由于路面松软,前面的一辆马车陷了下去。车夫费尽力气都无法将马车弄出来,只好请汤广发来试试。

只见汤广发甩起鞭子在空中打了一个空响,洪亮地吆喝一声“走哩”,那几匹马像是听懂了他的话似的,当即奋身而起,很快将马车拖了出来。

而此时汤广发的腿却被缰绳缠住了,他一边努力保持平衡,一边设法甩掉腿上的缰绳。

直到30米开外,腿上的缰绳才脱落下来,汤广发摔落在地,马车从他身边擦过。

还有一次,他替县水利局拉石头时,因车身前后重量不均,他便站在车上想把石头搬匀,一不留神他的脚下一滑,人翻落车下。正在码头装卸的工人看到了,连声惊呼:“不得了了,这个人要没命了。”

汤广发临危不惧,他缩紧身子迅速滚向一边,说时迟那时快,马车贴着他的身子碾了过去。

除了这些因为驾驶技术不熟造成的危险外,他还因炫技而置自己于危险境地。

一次,他和另一个马车夫老侯各拉上石头经过中山路,因为道路平坦,两人不觉加快了速度。在这个过程中,汤广发的马车逐渐朝一边歪,等他意识到时一根电线杆已经出现在自己面前,他估计歪了的车身可能会碰到电线杆,但避让已经来不及了。

不容多想,他把缰绳朝怀里一抱,人侧向另一边。

“砰”一声,车轱辘还是重重地撞了上去。

汤广发见马、车没事,刚有点小得意,只听老侯跟在后面喊:“你还跑啊,车上人呢?”

他回头一看,原来在碰撞的过程中车上坐着的几人都被摔了下去。

回想这些经历,汤广发当时虽然觉得危险,可是又觉得很有意思。

果园场改制后,服务队里的马都被卖掉了,可是我县高沟、杨口,外县滨海、响水、阜宁等的养马人还是源源不断地来买马,汤广发觉得这是个机会,他向其他车夫提议到安徽、河南、徐州等地去贩马回来卖,得到他们的响应。

这一贩就是十几年,汤广发手里正常有二十多匹,最多时有百十匹。

近年来,汤广发开始在家颐养天年。

不贩马的他留了几匹马作伴,他每天都要和马说说悄悄话,带着马出去溜达。

他最喜欢的一匹种马来自盱眙女子骑行队,据说它有汗血宝马血统,一个浙江商人开价10万元要买,他摇摇头没有应允。

他常对着这匹马呢喃:“老伙计,咱们一辈子就这么相伴下去啦!”